L’eau des campagnes françaises continue de porter le goût amer d’un vieux problème, désormais jugé à l’échelle européenne. Le 21 février 2025, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour contraindre la France à respecter les normes de qualité de l’eau potable. (Le recours a été publié mardi 22 avril au Journal officiel de l’Union européenne.) En cause : des concentrations de nitrates dépassant régulièrement le seuil autorisé de 50 mg/L dans 107 unités de distribution, réparties sur sept régions. La Haute-Marne fait partie des territoires visés.

Ces infractions, déjà dénoncées par Bruxelles en 2020 (mise en demeure) puis en 2023 (avis motivé), persistent. Faute de progrès, l’Europe a fini par enclencher son ultime levier juridique.

Après cinq années d’alertes ignorées, la France est officiellement poursuivie pour manquement à la directive européenne de 2020 sur l’eau potable. Derrière cette procédure, c’est la chronique d’un laisser-faire face à une pollution structurelle que Bruxelles entend désormais faire condamner.

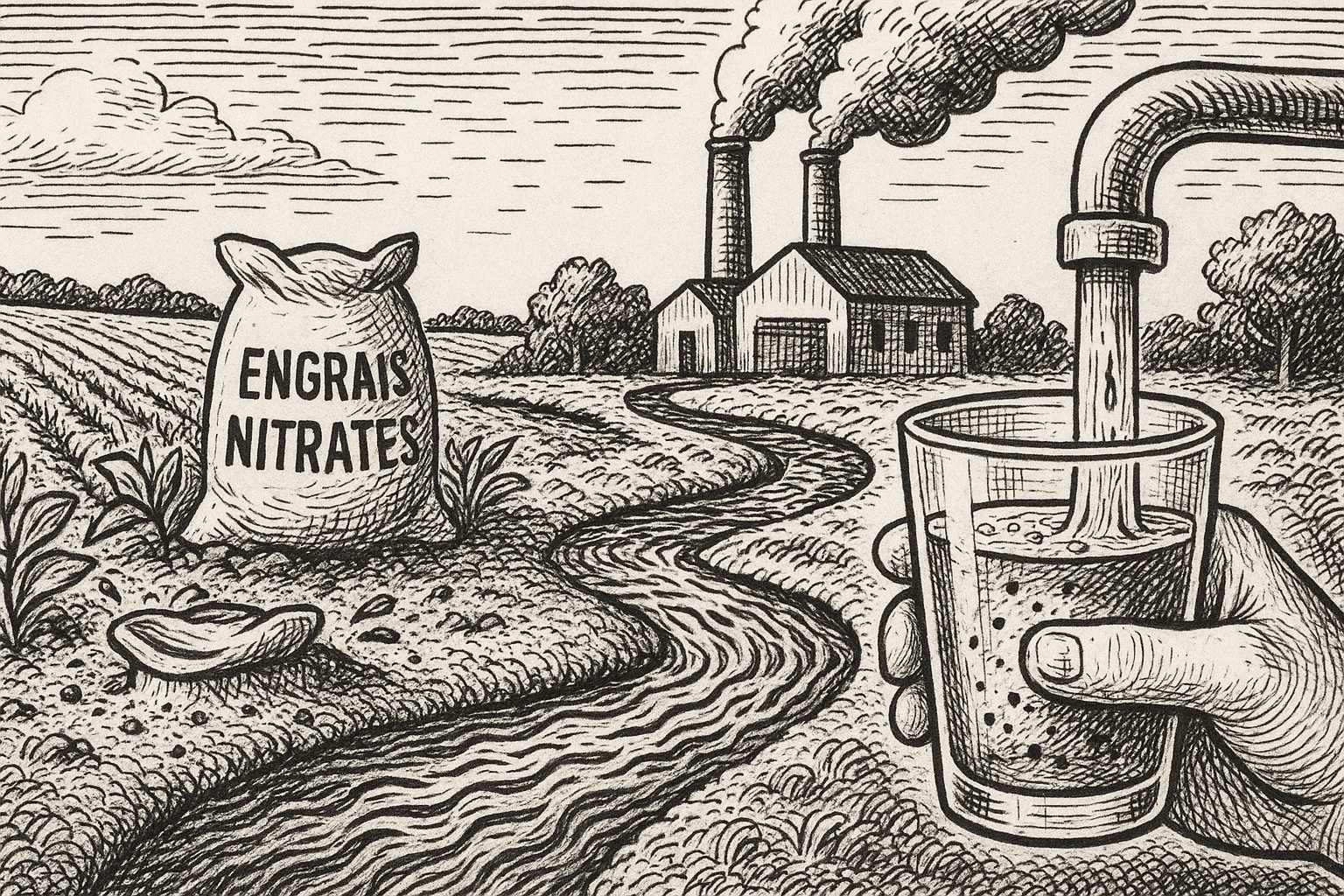

Ces nitrates ne tombent pas du ciel : ils sont, pour l’essentiel, le fruit des activités humaines, et l’agriculture intensive en est la principale responsable. On estime que 88 % des nitrates présents dans nos eaux proviennent des excès d’engrais azotés déversés sur les cultures.

Qualité de l’eau : la France hors-la-loi

La directive (UE) 2020/2184 sur l’eau potable impose aux États membres de garantir une eau “salubre et propre” à tous les citoyens. Ainsi, l’eau distribuée ne doit pas contenir de substances à des concentrations présentant un danger pour la santé. Pour les nitrates, la norme européenne est fixée à 50 mg par litre. Au-delà, les autorités doivent agir vite : enquête sur l’origine de la pollution, mesures correctives prioritaires pour rétablir la qualité, et restrictions d’usage si nécessaire. La directive est sans ambiguïté : tout dépassement au seuil de 50 mg/L est présumé dangereux pour la santé humaine. Dans ces cas, l’État doit informer immédiatement les consommateurs du risque et des mesures correctives prises par le gestionnaire du réseau d’eau.

Or, Bruxelles reproche à la France de ne pas avoir pris de mesures suffisantes face à l’ampleur de la pollution aux nitrates. Selon la Commission, les autorités françaises n’ont ni restreint l’usage de ces eaux contaminées, ni correctement informé les usagers, alors même que la situation « est susceptible de présenter un danger potentiel pour la santé humaine ». La France a tout simplement laissé couler, violant ainsi ses obligations européennes. D’où l’ouverture de cette procédure d’infraction, qui fait désormais trembler ministères, préfets et mairies concernées.

Eau chargée en nitrates : quels risques ?

Pourquoi 50 mg/L ? Ce seuil, fondé sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), vise à protéger les nourrissons et les femmes enceintes, les plus vulnérables aux nitrates. Dans l’organisme, l’excès de nitrates se transforme en nitrites, lesquels perturbent l’hémoglobine et peuvent provoquer la méthémoglobinémie du nourrisson (le « baby blue syndrome » qui empêche le sang de transporter l’oxygène).

Sur le long terme, une eau riche en nitrates pourrait également contribuer à d’autres problèmes de santé, comme l’augmentation du risque de certains cancers digestifs ou la perturbation de la thyroïde selon des études scientifiques récentes.

Vers une addition salée

Le laxisme des collectivités locales n’est pas seulement dangereux pour la santé publique ; il pourrait aussi coûter une fortune au contribuable. Si la Cour de justice confirme la violation – ce qui paraît hautement probable –, elle sanctionnera la République française.

La France devra rapidement remettre aux normes ces 107 réseaux d’eau, faute de quoi, en sus des amendes, d’importantes astreintes pourraient être prononcées, potentiellement des millions d’euros par jour de retard. De l’argent qui, ironiquement, pourrait financer bien des stations de traitement d’eau et des plans de lutte contre les nitrates…

La restauration de la qualité de l’eau est d’autant plus urgente que l’impact écologique des nitrates s’aggrave avec le temps. Plus l’on attend pour agir, plus l’addition sera salée. Chaque année passée à procrastiner permet aux nitrates de pénétrer un peu plus profondément les nappes phréatiques, transformant ce qui aurait pu être une opération de prévention ou un modeste plan d’action en une coûteuse mission de dépollution.

Carences locales : l’omerta en Haute-Marne

Comment en est-on arrivé là ? Si l’État est aujourd’hui mis en cause au niveau national, les défaillances sont tout aussi flagrantes à l’échelle locale. Maires, Agences Régionales de Santé (ARS), préfets – tous ont, à des degrés divers, laissé filer la situation, au point de transformer une alerte sanitaire en crise durable.

Un exemple emblématique : la Haute-Marne, département rural et peu peuplé, où plusieurs réseaux d’eau présentent depuis des années des taux de nitrates largement hors des clous, sans réaction proportionnée.

C’est notamment le cas sur le plateau de Langres. Mais aussi à Fresnes-sur-Apance, dans le sud du département, où les relevés dépassent fréquemment les 50 mg/L. Et pourtant, aucune mesure sérieuse n’a été prise durant des années. L’ancien maire, Jean-Marie Thiébaut, n’a engagé aucun plan de lutte ni mis en place de solution alternative. Silence radio, robinets ouverts.

L’ARS, pourtant parfaitement informée de la non-conformité chronique de l’eau, s’est contentée de transmettre des rapports et courriers à la mairie sans conséquences concrètes. Aucune restriction de consommation durable n’a été imposée, aucun plan de distribution d’eau en bouteille pour la population, aucune campagne d’information digne de ce nom. Résultat : des familles ont continué à s’alimenter avec une eau potentiellement dangereuse, souvent en toute ignorance.

Quant au Préfet de la Haute-Marne, représentant direct de l’État, il avait le pouvoir de réagir : interdire la consommation, imposer un plan d’urgence, protéger les plus vulnérables. Il n’a rien fait de notable.

Pire, le plan d’action censé résorber la pollution, élaboré en concertation avec les acteurs locaux, n’est toujours pas adopté à ce jour. L’arrêté préfectoral reste bloqué, paraît-il, sur un bureau, attendant un paraphe qui se fait désirer depuis des mois. Une procrastination administrative qui pourrait bien coûter très cher.

Qu’il faut aller chercher les responsables

Et cette fois, il ne saurait être question que les seules collectivités locales ou les contribuables paient pour les manquements de l’État.

À mesure que la justice européenne se rapproche, la responsabilité personnelle des autorités administratives entre en ligne de mire. Car oui, dans une démocratie mature, les fautes graves commises dans l’exercice d’une fonction publique n’ont pas vocation à s’évaporer dans l’anonymat de la hiérarchie.

Les préfets, garants de l’ordre public sanitaire, ne sauraient invoquer l’excuse de l’ignorance. Dès lors que des données sanitaires publiques attestent de dépassements chroniques des normes et que l’inaction persiste, c’est le terrain du manquement caractérisé à une obligation de protection de la population qui s’ouvre. Et ce terrain n’est pas seulement politique ou administratif : il est aussi, potentiellement, pénal.

Il convient de le rappeler, calmement mais fermement : la responsabilité personnelle d’un représentant de l’État peut être engagée, notamment en cas de mise en danger délibérée de la vie d’autrui ou pour non-assistance à personne en danger, lorsque l’inaction face à un risque avéré conduit à des dommages ou à un risque prolongé. Ne pas signer un arrêté vital, c’est parfois plus qu’un retard administratif : c’est potentiellement une abstention fautive.

Il est désormais impératif que chacun assume pleinement la portée de ses décisions, fussent-elles implicites et passives.

Si des plans d’actions ambitieux et surtout immédiatement contraignants ne sont pas rapidement mis en œuvre, qu’au moins la responsabilité publique, elle, soit purgée. Faute de quoi, la confiance des citoyens ne se contentera plus de s’éroder : elle se transformera en colère.

107 unités de distribution concernées

La carte des 107 réseaux d’eau potable pollués aux nitrates trace une diagonale inquiétante du Nord-Ouest au Centre-Est de la France. Selon les données du Ministère de la Santé, ces unités de distribution se répartissent dans 24 départements, couvrant principalement sept grandes régions : la Bourgogne–Franche-Comté (notamment dans l’Yonne ou la Haute-Saône), le Centre–Val de Loire (avec des cas notables dans le Loiret, où un captage a même dépassé ponctuellement les 100 mg/L), le Grand Est (Marne, Aube, Ardennes, et plus particulièrement la Haute-Marne), les Hauts-de-France (avec des zones touchées en Picardie et dans l’Artois, terres de grande culture), l’Île-de-France (où, même en grande couronne, certaines communes rurales comme en Seine-et-Marne sont concernées), l’Occitanie (par exemple dans le Gers ou le Tarn-et-Garonne, à forte activité agricole), et enfin les Pays de la Loire (avec des poches polluées en Maine-et-Loire ou dans la Sarthe).

La Haute-Marne, département particulièrement suivi par notre association, illustre bien l’ampleur du phénomène. Plusieurs unités de distribution y sont affectées, y compris dans la vallée de l’Apance. Même dans ces territoires, les concentrations de nitrates dépassent régulièrement les 50 mg/L, seuil de potabilité, révélant la gravité et la persistance du problème.

Nous publierons dans les prochains jours la liste des communes concernées, accompagnée d’informations sanitaires plus détaillées.